Организация охраны здоровья детей

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу жизни — одна из ключевых целей в системе дошкольного образования

Забота о здоровье ребёнка начинается с благоприятного психологического климата в коллективе, который бережно поддерживается и охраняется всеми сотрудниками учреждения

Планирование и проведение работы осуществляется в двух направлениях: педагогическом и медицинском

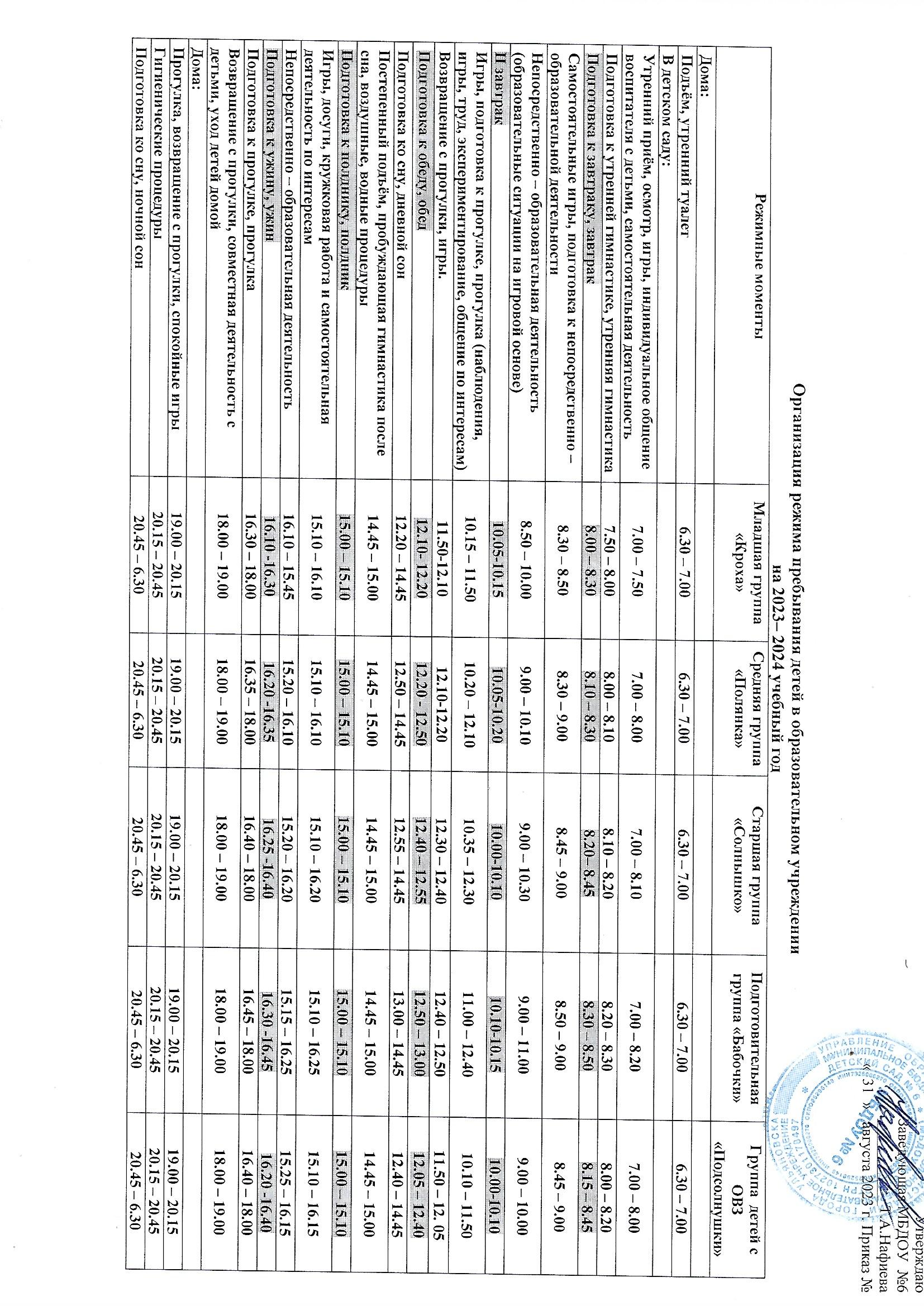

Согласно СанПиН от 2.4.1.3049-13 разрабатывается:

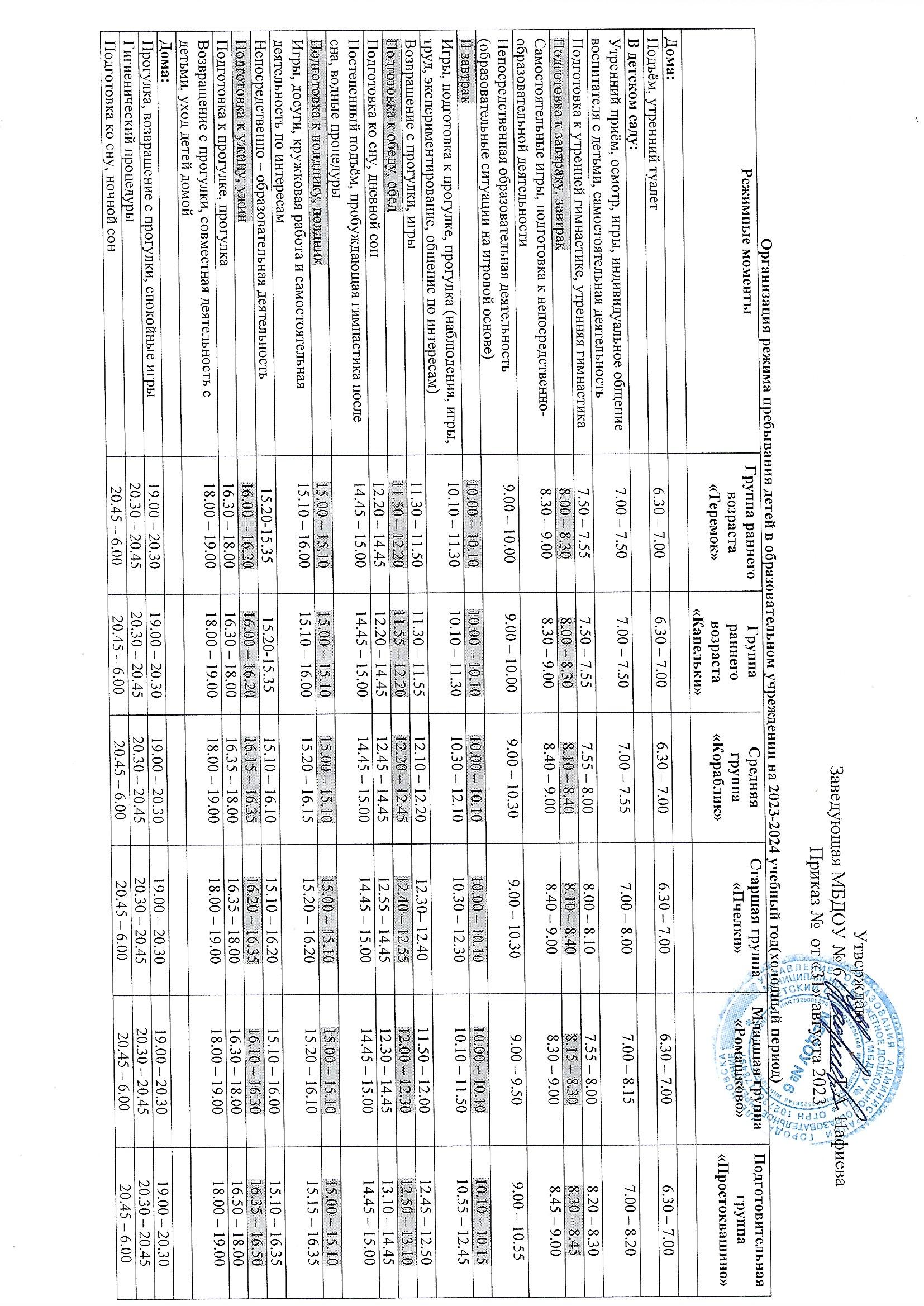

- режим дня детей в ДОУ, с обязательным учётом возраста детей. В режиме обязательно отражается время приёма пищи, прогулок, дневного сна

- расписание НОД (занятий) для каждой группы детей, ведётся суммарный учёт времени НОД в каждой группе. В период летних каникул проводятся экскурсии. Расписание занятий и режим дня определяются уставом ДОУ на основе рекомендаций медицинских специалистов

Укрепление здоровья осуществляется через совершенствование физического развития детей на физкультурных занятиях. Дети в группах разделены на подгруппы в соответствии с группой здоровья. Физическая нагрузка на занятиях снижается детям, имеющим отклонения в соматической сфере различной степени выраженности

В детском саду проводятся утренняя гимнастика, подвижные и малоподвижные игры, гимнастика после сна, гигиенические процедуры

Прогулка — обязательный элемент режима дня. На прогулке обеспечивается возможность для двигательной активности детей, виды игр варьируются в зависимости от сезона

Сбор информации, регулирование и контроль состояния охраны здоровья воспитанников осуществляется в соответствии с системой внутреннего контроля качества дошкольного образования

Медицинский раздел решает задачу профилактики заболеваний и оздоровления детей. Он состоит из направлений: профилактические осмотры медицинских специалистов, вакцинация, витаминизация блюд

Организовано здоровое питание воспитанников в ДОУ — сбалансированное, разнообразное, достаточное

Результатами лечебно-оздоровительной работы в ДОУ можно считать улучшение состояния здоровья детей, низкий уровень заболеваемости (в сравнении со средними показателями по городу) в период эпидемий гриппа, а также создание устойчивой здоровьесберегающей системы

Профилактика плоскостопия у детей дошкольного возраста:

С первыми шагами у ребёнка начинается процесс формирования стоп. Окончательно стопа формируется у ребёнка к семи-восьми годам. Плоскостопие считается одним из самых распространённых заболеваний у детей. Но родители часто не воспринимают это заболевание всерьёз, и это неправильная позиция. Дети, страдающие плоскостопием, жалуются на боли в стопах, повышенную утомляемость, боли в голенях.

Нормальная или плоская стопа? Определить форму стопы можно так: смазать стопы ребенка подсолнечным маслом и поставить его на лист белой бумаги, хорошо впитывающей масло. При этом надо отвлечь внимание малыша. Через 1—1,5 минуты снять его с бумаги и вниматель¬но рассмотреть отпечатки стоп. Если следы имеют форму боба, то это свидетельствует о нормальных стопах: своды стоп приподняты и при движениях выполняют рессорную функцию. Если же отпечаталась вся стопа, следует заподозрить имеющееся или начинающееся плоскосто¬пие, а если дошкольник при длительной ходьбе жалуется на боль в ногах, то здесь уже нужна консультация и помощь ортопеда.

Как предупредить плоскостопие?

• обувь у ребёнка должна быть сделана из натуральных материалов, внутри с твёрдым супинатором, поднимающим внутренний край стопы;

• подошва детской обуви должна быть гибкой и иметь каблук (5-10мм, искусственно поднимающий свод стопы, защищающий пятку от ушибов);

• обувь должна соответствовать форме и размеру стопы, быть удобной при носке и не должна мешать естественному развитию ноги, сдавливая стопу, нарушая кровообращение и вызывая потертости;

• обувь должна быть максимально легкой, но с хорошим задником;

• помните, длина следа должна быть больше стопы в носочной части, припуск в 10 мм;

• при определении размера обуви ребенка руководствуйтесь длиной стопы, которая определяется расстоянием между наиболее выступающей точкой пятки и концом самого длинного пальца.

Примерный перечень специальных упражнений

И. П. лежа на спине.

1. Подошвенное и тыльное сгибание стоп с удержанием в каждом положении по 4-6 секунд.

2. Круговые движения ногами «велосипед» с акцентом на движения стопами.

3. Одновременное сжимание пальцев рук и ног в кулаки с последующим растопыриванием пальцев.

4. Круговые движения стопами внутрь и наружу медленно с максимальной амплитудой.

И. П. сидя на полу. Руки в упоре сзади, ноги прямые.

1. Поочередный подъем прямых ног с одновременным тыльным сгибанием стоп и удержанием в течение 4-6 секунд.

2. Подъем прямой ноги, тыльное сгибание стопы. Сгибание ноги в коленном суставе одновременно с подошвенным сгибанием стопы. Разгибание в коленном суставе, подошвенное сгибание стопы, принятие и. п.

3. И. п. сидя на полу. Руки в упоре сзади. Ноги согнуты в коленных суставах, тазобедренных суставах, стопы стоят на полу. Разведение и сведение пяток.

4. И. п. как в упражнении 3. Захват мелких предметов перед собой, перекладывание по обе стороны от себя с последующим возвращением на место.

И. П. стоя

1. Ходьба на носках.

2. Ходьба на пятках.

3. Ходьба по гимнастической палке, шведской стенке приставным шагом.

4. Перекаты с пятки на носок и обратно, стоя на коврике.

5. Разведение и сведение пяток, стоя на коврике.

6. Разведение и сведение передних отделов стоп, стоя на коврике.

Наибольший эффект оказывают упраж¬нения, если их выполнять босиком и по возможности несколь¬ко раз в день.

Правильная осанка ребенка:

Хорошая осанка благоприятствует кровообращению и дыханию, создает ощущение бодрости, уверенности в себе. Формируется осанка под влиянием строения и развития костной, связочно-суставной и нервно-мышечной системы, а также внешней среды - питания, одежды, мебели. Следует особо внимательно наблюдать в дошкольном возрасте за развитием грудной клетки. Неправильные положения или неправильные движения тела ребенка могут деформировать грудную клетку, уменьшают ее подвижность, влекут за собой ограничения подвижности легких, а, следовательно, и газовый обмен в организме.

Воспитание правильной осанки надо рассматривать как важное условие общего укрепления и оздоровления организма. Между тем не во всех семьях уделяется этому должное внимание. За положением спины и плечевого пояса детей многие родители обычно следят, а вот положение ног часто ускользает от внимания взрослых. Нередко дети сидят либо, скрестив голени и опираясь наружным краем стопы о пол (это может привести к деформации стопы), либо зацепив ступнями за передние ножки стула и сдвинувшись на край. При таком положении возможен наклон таза влево или вправо, а затем появление отклонения позвоночника от вертикальной линии.

Необходимо проверить и те позы, которые принимают дети во время гимнастики, рисования, настольных игр и игр в песочном дворике, где дети подолгу просиживают на корточках.

Сутулость, наклон головы вперед, выпяченный живот чаще всего возникает в результате неправильной позы ребенка, а также слабости тех мышц, которые удерживают тело в нужном положении. Со слабостью мышц надо бороться в первую очередь общими мерами, укрепляющими организм. Это ежедневная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами (во время прогулки), развлечения (катание на санках, кегли, мячи, скакалки).

Перечислим основные требования к движениям детей, важные для формирования осанки.

Во время ходьбы ребенок должен идти, не опуская головы, с развернутыми плечами. Чтобы приучить ребенка не наклонять голову вперед, надо дать ему поносить на голове мешочек с песком (200-300 г). Бег должен быть непринужденным, со свободными движениями рук.

Прыжкам надо обучать осторожно и заботиться больше всего не об овладении высотой или длиной, а о мягком приземлении. Для выработки правильной осанки надо начинать обучение прыжкам с мягкого приземления (подскоки, подпрыгивания).

При упражнении в метании следует заботиться о правильном замахе, который вырабатывает навык метания и вместе с тем укрепляет мышцы плечевого пояса. Дети должны упражняться в метании как правой, так и левой рукой. Это развивает мышцы симметрично.

Кроме упражнений в основных движениях, с детьми проводятся упражнения, укрепляющие отдельные, наиболее слабые группы мышц. Выбирая такие упражнения, надо заботиться, чтобы они укрепляли (а не растягивали или расслабляли) слабые мышцы плечевого пояса, спины, живота. От выбора движения, составляющего основу упражнения, зависит его влияние на осанку.

В каждом движении важно наметить элемент, который надо выполнить особенно отчетливо, и подобрать для этого методический прием. В упражнениях, связанных с отведением рук в стороны или качанием рук спереди назад, обращается внимание детей на большее отведение рук и плеч, на сведение лопаток. При раскачивании прямых рук спереди назад нужно требовать, чтобы "маятник" качался равномерно.

При поднимании рук вверх дети обязательно должны поднимать и голову; добиться этого легче, если у ребенка в руках обруч, палка и на нее надо посмотреть.

В результате у детей укрепляется мышечная система, органы дыхания и кровообращения, совершенствуется координация движений. Все это способствует формированию правильной осанки.

В значительной части консультации родителям даются индивидуальные советы.

Вот несколько интересных упражнений и игр для детей:

Занимательные веселые игры для укрепления осанки.

Самая простая игра, и в то же время самая интересная, это носить предметы на голове. Можно постараться выполнять обычные поручения: принеси куклу, садись на диван, посмотри в окно, но делать все это с книгой на голове. Посоревнуйтесь с ребенком, положите книгу и себе на голову, или папе, когда он смотрит футбол. Посмотрите, у кого книга с головы упадет быстрее.

Зарядка для малышей.

В ежедневную зарядку для детей включите пару упражнений по укреплению мышц спины. Ниже приведены несколько простых упражнений под общим названием “Играем в котенка”, но котенка вполне можно заменить на тигренка или щенка, в зависимости от интересов малыша.

Играем в котенка.

Исходное положение: Ребенок стоит на четвереньках.

Котенок потягивается: сесть на пятки, руки прямые, прогнуть спину и запрокинуть голову.

Котенок шипит: выгнуть, округлить спину, пытаясь коснуться подбородком груди - показывает хохолок на спине и шипит на собаку.

Котенок мурлыкает: прогнуть спину и поднять высоко подбородок - мурлыкает и хочет чтоб ее погладили, можно пошевелить хвостиком.

Котенок достает фрукты с дерева: Поднять правую руку вверх, высоко-высоко - стараясь дотянуться до яблока, поднять левую руку - дотягивается до груши. можно поэкспериментировать таким же образом с ногами.

Котенок учится плавать: лечь на живот. Приподнять голову и делать круговые движения руками, имитируя плавание брассом.

Котенок едет на велосипеде: лечь на спину , согнуть колени и имитировать кручение педалей.

Если принцип упражнений понятен, мы уверены вы найдете еще массу интересных поз и игровых сценок для укрепления мышц спины.

Игры на мяче.

Если у вас есть большой мяч, то можно катать ребенка, укладывая его спиной на мяч. Если ребенок постарше, можно разложить около мяча игрушки (грибы) и придерживая его за ноги направлять в сторону грибов. Каждый собранный гриб укладываем в лукошко, или приподнимаясь на мяче - отдаем маме.

Чтобы воспитать привычку держаться прямо - напоминайте ребенку в течение дня про ровную спинку. Ребенок может сам проверить свою осанку, прислонившись спиной к стене и прижавшись к ней затылком, плечами, пятками и попой. Выполняйте эти или другие упражнения на укрепление мышц спины и ваш ребенок не будет сутулиться.

Здоровье ребёнка в наших руках!:

В современном обществе, в 21 веке, предъявляются новые, более высокие требования к человеку, в том числе и к ребёнку, к его знаниям и способностям. Забота о здоровье ребёнка стала занимать во всём мире приоритетные позиции. Любой стране нужны личности творческие, гармонично развитые, активные и здоровые. Здоровый и развитый ребёнок обладает хорошей сопротивляемостью организма к вредным факторам среды и устойчивостью к утомлению, социально и физиологически адаптирован.

В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребёнка, происходит его интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а также необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые физические качества, вырабатываются черты характера, без которых невозможен здоровый образ жизни. По данным обследований, только 5-7проц. детей рождаются здоровыми, 2-3проц. имеют I группу здоровья. На первый взгляд наши дети здоровы и нет причин волноваться. Но что такое здоровье? По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это полное физическое, психическое и социальное благополучие, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Факторы, влияющие на состояние здоровья:

20проц.-наследственность;

20проц.-экология;

10проц.-развитие здравоохранения;

50проц.-образ жизни.

Что такое ЗОЖ? (здоровый образ жизни)

Рациональное питание.

Соблюдение режима.

Оптимальный двигательный режим.

Полноценный сон.

Здоровая гигиеническая среда.

Благоприятная психологическая атмосфера.

Закаливание.

Факторы городской окружающей среды отрицательно сказываются на развитии и здоровье ребёнка. Но рост количества детских заболеваний связан не только с плохой экологической обстановкой, но и с самим образом жизни семьи ребёнка, во многом зависящим от семейных традиций, характера двигательного режима. В нашем детском саду проводилось анкетирование родителей на тему « Существуют ли традиции физического воспитания в вашей семье». Положительный ответ дали лишь 32проц. опрошенных. А ведь при недостаточной двигательной активности ребёнка неизбежно происходит ухудшение здоровья, снижение физической работоспособности. Так давайте же будем бороться за эти 50проц., чтобы они были процентами здорового образа жизни.

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ!

Прежде всего, необходимо активно использовать целебные природные факторы окружающей среды: чистую воду, ультрафиолетовые лучи солнечного света, чистый воздух, фитонцидные свойства растений, так как естественные силы природы представляют собой привычные компоненты окружающей среды и необходимы для жизнедеятельности организма.

Ребёнку необходим спокойный, доброжелательный психологический климат. Перебранка в присутствии ребёнка способствует возникновению у него невроза или усугубляют уже имеющиеся нарушения нервной системы. Всё это снижает защитные возможности детского организма. Учитывая это , мы всегда должны стараться быть в хорошем настроении. Вспомните, стоит нам улыбнуться-сразу становится легче, нахмуриться -подкрадывается грусть. Эмоциональная устойчивость и связанное с ней поведение воспитываются. Здесь важно умение правильно и рационально относиться к тому, что мы видим и слышим.Так давайте же больше улыбаться и дарить радость друг другу!

Правильно организованный режим дня: оптимально сочетаемые периоды бодрствования и сна детей в течение суток. Режим дисциплинирует детей, способствует формированию полезных привычек, приучает их к определённому ритму. Прогулка - один из существенных компонентов режима дня. Этот наиболее эффективный вид отдыха, повышает сопротивляемость организма, закаляет его. Хорошо сочетать прогулку со спортивными и подвижными играми. Важная составляющая часть режима – Сон. Важно, чтобы малыш засыпал в одно и то же время (и днём и ночью).Домашний режим ребёнка должен быть продолжением режима дня детского сада, и особенно в выходные дни.

Полноценное питание: включение в рацион продуктов, богатых витаминами А,В,С и Д, минеральными солями и белком. Все блюда желательно готовить из натуральных продуктов, нерафинированных, без добавок, специй и консервантов. Чаще включать в рацион детей творог, гречневую и овсяную кашу. Важен режим питания – соблюдение определённых интервалов между приёмами пищи.

Формировать интерес к оздоровлению собственного организма. Чем раньше ребёнок получит представление о строении тела человека, узнает о важности закаливания, движения, правильного питания, тем раньше он будет приобщён к здоровому образу жизни. Если же ребёнка насильно принуждают заниматься физкультурой и соблюдать правила гигиены, то ребёнок быстро теряет интерес к этому. При поступлении ребёнка в школу важным является уровень его физического развития. Принцип «не навреди» должен быть заложен в основу воспитания и развития ребёнка.

Для укрепления здоровья эффективны ходьба и бег, которые предохраняют организм человека от возникновения болезней. Они обладают выраженным тренирующим эффектом и способствуют закаливанию организма. Что такое закаливание? Повышение устойчивости организма к неблагоприятному воздействию ряда факторов окружающей среды путём систематического кратковременного воздействия на организм этих же факторов в малых дозах. В результате закаливания организм приспосабливается к меняющимся условиям окружающей среды. Закаливание имеет большее значение для ослабленного ребёнка , чем для здорового. Наряду с традиционными методами закаливания (воздушные ванны, водные ножные процедуры, полоскание горла), широко используются и нетрадиционные:

Контрастное воздушное закаливание (из тёплого в холодное помещение);

Хождение босиком, при этом укрепляются своды и связки стопы, идёт профилактика плоскостопия. В летний период дайте детям возможность детям ходить босиком по горячему песку и асфальту, по мелким камушкам и шишкам, которые действуют как сильные раздражители. Тёплый песок, мягкий ковёр, трава действуют успокаивающе. При ходьбе босиком увеличивается интенсивность деятельности почти всех мышц, стимулируется кровообращение во всём организме, улучшается умственная деятельность.

Контрастный душ – наиболее эффективный метод закаливания в домашних условиях.

Полоскание горла прохладной водой со снижением её температуры – метод профилактики заболевания носоглотки.

Если вы хотите видеть своего ребёнка здоровым – надо ежедневно проводить закаливающие процедуры. Минимальное закаливание – воздушные и водные процедуры, правильно подобранная одежда.

VII. Чтобы повысить защитные силы организма ребёнка, рекомендуется приём витаминов. Витамины участвуют в обмене веществ и регулируют отдельные биохимические и физиологические процессы.

VIII. Удар по здоровью ребёнка наносят вредные наклонности родителей. Не секрет , что дети курящих отцов и матерей болеют бронхолёгочными заболеваниями чаще, чем дети некурящих.

ПОМНИТЕ _ ЗДОРОВЬЕ РЕБЁНКА В ВАШИХ РУКАХ!!!

КОДЕКС ЗДОРОВЬЯ

Помни – здоровье не всё, но все без здоровья – ничто!

Здоровье нужно не только тебе , но и людям которых ты обязан защищать и помогать.

Здоровье не только физическая сила, но и душевное равновесие.

Здоровье - это твоя способность удовлетворять в разумных пределах свои потребности.

Здоровье – это физическая и гигиеническая культура нашего тела: нет ничего красивее человеческого тела.

Здоровье – это стиль и образ твоей жизни.

Ходи периодически по земле босиком – земля даёт нам силу, отводит из тела лишнее электричество.

Учись правильно дышать – глубоко, ровно, спокойно.

Семья – наша опора и наше счастье, делай в семье так, чтобы каждый член семьи чувствовал свою нужность и зависимость друг от друга.

Здоровье – это любовь и бережное отношение к природе: природа не брат и не сестра, а отец и мать человечества.

Хочешь быть здоровым, подружись с физической культурой, чистым воздухом и здоровой пищей.

Помни – солнце наш друг, и все мы дети солнца, но с его лучами не шути: загорание не должно стать сгоранием на солнце.

Здоровье – социальная культура человека, культура человеческих отношений.

Люби нашу землю – мать и кормилицу, бережно относись к ней и ко всему живому, чему она дала жизнь. Хочешь жить, люби жизнь.

Здоровье – наш капитал. Его можно увеличить, его можно и прокутить. Хочешь быть здоровым – будь им!

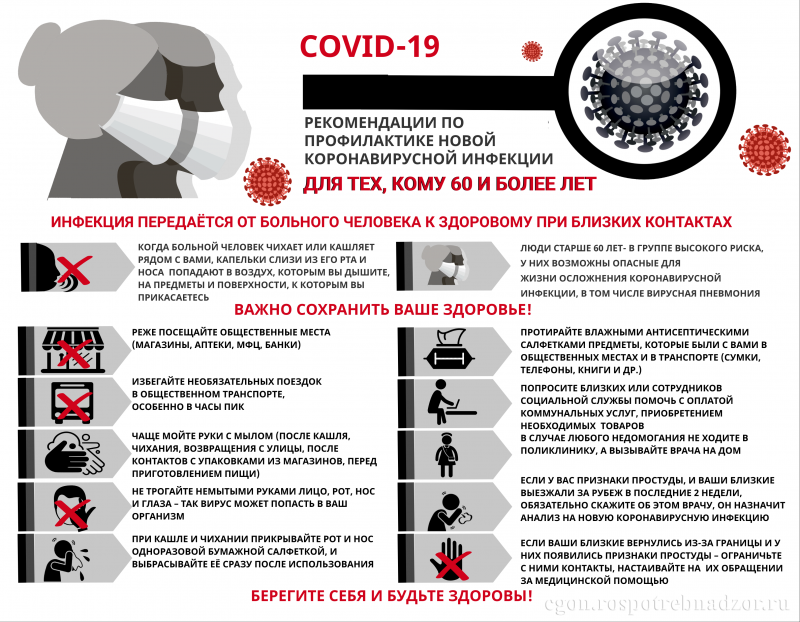

Уважаемые родители и посетители сайта детского сада № 6!:

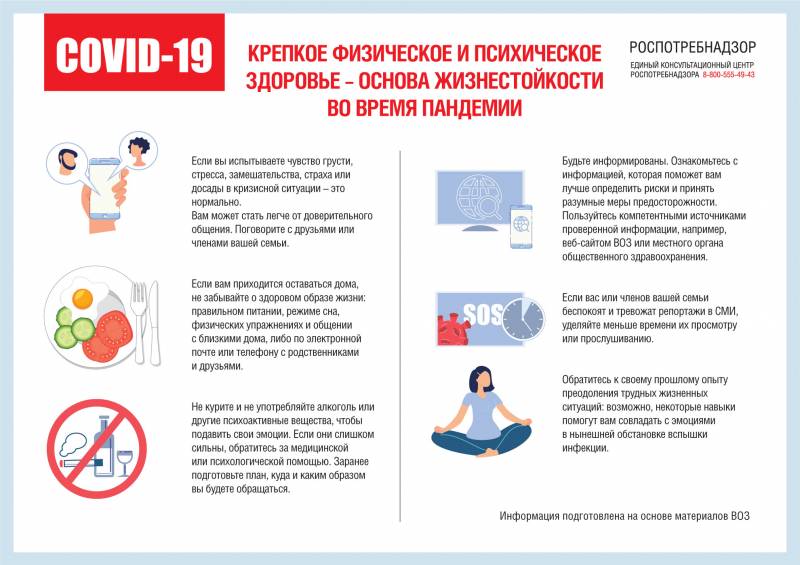

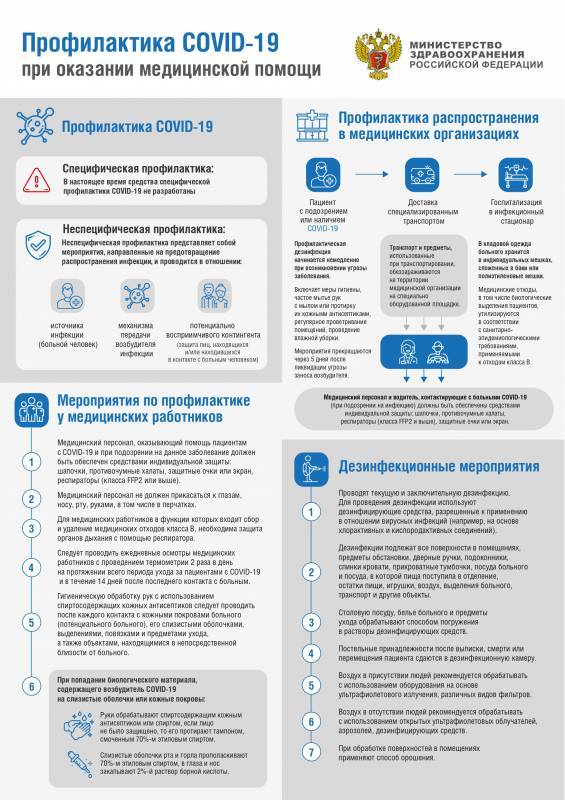

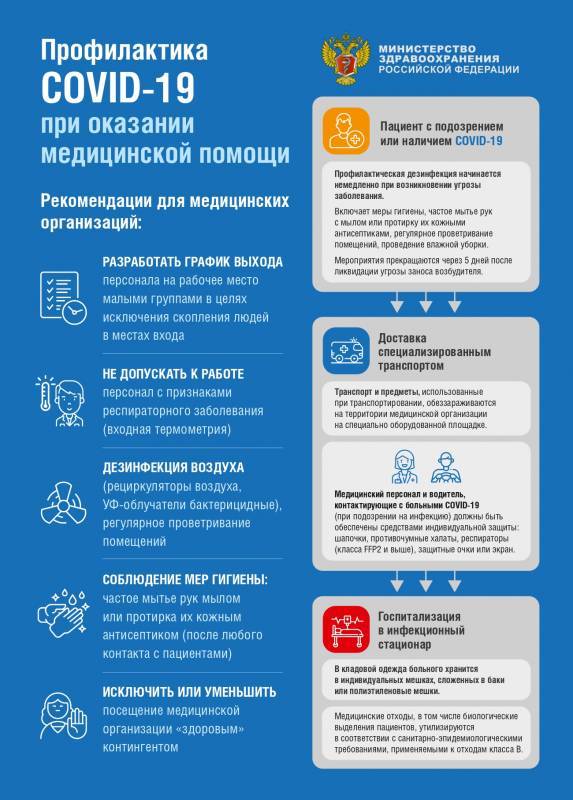

C целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и получения необходимой помощи в критической ситуации, просим ознакомиться с информацией на новом сервисе по ссылкам:

https://www.gosuslugi.ru/10092/1.

https://yadi.sk/d/-oXj0cu9epcIQg?w=1.

Горячая линия Стопкоронавиру - 8800 2000 112

Горячая линия Министерства здравоохранения России - 8800 2000 200

Зачем нужны прививки?

Зачем нужны прививки? Польза вакцинации

В истории человечества бывали эпидемии, которые уносили жизни тысяч людей. Если бы тогда существовали прививки, это помогло бы справиться, например с таким редко встречающимся теперь заболеванием, как натуральная оспа. Поговорим о значении прививок и о тех болезнях, от которых они защищают.

Прививки или вакцины (от лат. слова "vacca" - корова) получили свое название по противооспенному препарату, приготовленному из содержимого коровьих оспинок английский врачом Дженнером в 1798 году. Он заметил, что если ввести содержимое оспины коровы, в котором присутствуют болезнетворные бактерии, в кожный надрез человеку, то он не заболеет натуральной оспой.

Прививки (вакцины) - это препараты, способствующие созданию активного специфического иммунитета, приобретенного в процессе прививания и необходимого для защиты организма от конкретного возбудителя болезни. Также прививки могут быть использованы для лечения некоторых инфекционных заболеваний.

Прививки (вакцины) изготавливают путем сложных биохимических процессов из микроорганизмов, продуктов их жизнедеятельности или отдельных компонентов микробной клетки.

Вакцинный препарат, содержащий определенные дозы возбудителя болезни, оказавшись в организме человека, сталкивается с клетками крови - лимфоцитами, в результате чего образуются антитела - особые защитные белки. Организм в определенный период времени - год, пять лет и т.п. - "помнит" о прививке. С этим связана необходимость повторных вакцинаций - ревакцинации, после чего формируется стойкий длительный иммунитет. При последующей "встрече" с болезнетворным микрорганизмом антитела его узнают и нейтрализуют, и человек не заболевает.

Календарь плановых прививок.

Каждая страна мира имеет свой календарь профилактических прививок. В нашей стране до недавнего времени в него входило семь инфекций: туберкулез, дифтерия, столбняк, коклюш, корь, эпидемический паротит (свинка) и полиомиелит. С 1997 года в календарь обязательных прививок внесены еще две прививки - против гепатита В и краснухи.

Прививка гепатита В.

В первые 12 часов жизни малышу делают прививку против вирусного гепатита В. Вирусный гепатит В - инфекционное заболевание печени, вызываемое одноименным вирусом, характеризующееся тяжелым воспалительным поражением печени. Болезнь имеет различные формы - от носительства вируса до острой печеночной недостаточности, цирроза печени и рака печени. У новорожденных вирусный гепатит в большинстве случаев протекает бессимптомно, без классической желтухи, что затрудняет своевременную диагностику и затягивает начало лечения.

Если не прививать новорожденных, то у 90проц. детей, инфицировавшихся вирусным гепатитом В первом полугодии, и у 50проц. детей, инфицировавшихся во втором полугодии жизни, разовьется хроническое течение этой тяжелой болезни. Прививку повторяют в 1 и 5 месяцев. Иммунитет сохраняется до 12 лет и более.

Прививка против туберкулеза.

В возрасте трех-семи дней ребенку делают прививку против туберкулеза вакциной БЦЖ (BCG - Bacillus Calmette Guerin, дословно - бацилла Кальметта, Герена - создатели противотуберкулезной вакцины). Туберкулез - хроническая, широко распространенная и тяжело протекающая инфекция, возбудителем которой является микобактерия туберкулеза (палочка Коха). Первоначально поражаются легкие, однако инфекции могут быть подвержены и другие органы. Известно, что микобактерией туберкулеза инфицировано около 2/3 населения планеты. Ежегодно активным туберкулезом заболевает около 8 миллионов человек, около 3 миллионов заболевших погибает. На современном этапе лечение этой инфекции чрезвычайно затруднено из-за высокой устойчивости бациллы к сильнейшим антибиотикам. Положение усугубляется еще и тем, что, в отличие от других вакцин, БЦЖ не является стопроцентно эффективной в предотвращении туберкулеза и абсолютным средством контроля этой инфекции. В то же время доказано, что БЦЖ защищает 85проц. привитых детей от тяжелых форм туберкулеза. Поэтому Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) эту прививку рекомендовано делать новорожденным всех стран, где туберкулез сильно распространен, в том числе и в нашей стране. Иммунитет после прививки развивается через 8 недель.

Прививки против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита.

С трехмесячного возраста начинают делать прививку против коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС - адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина). Коклюш - инфекционное заболевание, вызываемое коклюшной палочкой. Наиболее характерным признаком коклюша является затяжной, приступообразный спастический кашель. Болезнь наиболее тяжело протекает у детей первых месяцев жизни, сопровождается высокой смертностью, у каждого четвертого заболевшего вызывает патологию легких. Вакцинация состоит из 3 прививок в 3,4,5 месяцев, ревакцинация проводится в 18 месяцев, в 6 лет (дифтерия, столбняк), 7лет (полиомиелит), 11 лет (дифтерия),16 лет (дифтерия ,столбняк), а далее один раз в 10 лет. Дифтерия - заболевание, вызываемое коронебактерией дифтерии. Инфекция протекает тяжело, с образованием характерных пленок на слизистых оболочках верхних дыхательных путей, с поражением нервной и сердечно-сосудистой систем. Возбудитель дифтерии выделяет сильнейший токсин, обладающий способностью разрушать оболочку нервов, повреждать эритроциты (клетки крови). Осложнениями дифтерии могут быть: миокардит (воспаление сердечной мышцы), полиневрит (множественное поражение нервов), параличи, снижение зрения, поражение почек. Всемирной Организацией Здравоохранения прививка рекомендована для всех без исключения стран мира. Столбняк - смертельно опасное заболевание, вызываемое столбнячной палочкой. Возбудители заболевания обитают в почве в виде спор. Они проникают в организм через мельчайшие царапины кожи, слизистых оболочек и токсинами (одними из самых сильных) поражают нервную систему. Возникают спазмы, судороги всех мышц тела, настолько выраженные, что приводят к переломам костей и отрывом мышц от костей. Особенно опасными являются продолжительные судороги дыхательной мускулатуры. Прогноз начавшегося заболевания неблагоприятный. Смертность составляет 40--80проц.. Наступает спазм дыхательной мускулатуры, паралич сердечной мышцы - это приводит к летальному исходу. Единственным средством профилактики является прививка. Полиомиелит - острая вирусная инфекция, поражающая нервную систему (серое вещество спинного мозга). Характеризуется повышением температуры, головными, мышечными болями с последующим развитием параличей нижних конечностей (слабость, боль в мышцах, невозможность или нарушение ходьбы). В наиболее тяжелых случаях поражение спинного мозга приводит к остановке дыхания и смерти. Осложнения полиомиелита: атрофия, т.е. нарушение структуры и функций мышц, в результате чего они становятся слабее, в легких случаях возникает хромота, в тяжелых - параличи. В качестве профилактики используется прививка.

Прививки против кори, краснухи и эпидемического паротита.

В 1 год ребенку делают прививку против кори, краснухи и эпидемического паротита, повторная вакцинация производится в 6 лет. Корь - это тяжело протекающая вирусная инфекция, с высокой смертностью (в некоторых странах до 10проц.), осложняющаяся пневмонией (воспаление легких), энцефалитом (воспаление вещества мозга). Краснуха - острозаразное вирусное заболевание, проявляющееся сыпью на коже, увеличением лимфоузлов. Опасность этого заболевания в первую очередь состоит в том, что вирус краснухи поражает плод не болевшей краснухой и не привитой беременной женщины, вызывая пороки сердца, мозга и других органов и систем. Вирус эпидемического паротита поражает не только слюнную железу, но и другие железистые органы: яичники, яички (это может быть причиной бесплодия), поджелудочную железу, возможно воспаление вещества мозга (энцефалит).

О прививках, не входящих в календарь плановых прививок.

Прививка против гриппа. Из-за риска возможных тяжелых осложнений, она показана детям с 6-месячного возраста, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной системы, почек, сердца. Необходимо прививаться вакцинами, состав которых меняется ежегодно и соответствует спектру тех вирусов, которые распространены именно в этом году (мониторинг проводит ВОЗ). Делать прививку против гриппа надо еще и потому, что в присутствии вирусов гриппа очень многие слабые вирусы и бактерии становятся более агрессивными и могут вызывать обострения хронических заболеваний или провоцировать возникновение другой инфекции.

Гемофильная инфекция тип b (вызывается гемофильной палочкой) не так широко распространена, как грипп. Однако она является причиной тяжелой гнойной инфекции у детей первого года жизни. Это могут быть гнойные менингиты (воспаление оболочек мозга), отиты (воспаление уха), эпиглотиты (воспаление хряща гортани - надгортанника), пневмонии (воспаление легких), остеомелиты (воспаление верхнего слоя кости - надкостницы) и др. Во многих странах мира эта прививка (Акт-ХИБ - фирменное название) входит в календарь профилактических прививок.

Менингит (бактериальный) - воспаление оболочек головного или спинного мозга, вызываемое менингококком, который "обитает" в горле. Заражение происходит от больного человека или внешне здорового носителя этого микроба. Болезнь передается воздушно-капельным путем. Кроме того, при ослабленном иммунитете возбудитель болезни может через кровь попасть в центральную нервную систему, вызывая воспаление оболочек головного и спинного мозга. Повышается температура (свыше 38,0 С), беспокоит сильная головная боль, скованность шейных мышц, тошнота, рвота, сыпь в виде кровоподтеков. Возможны внутренние кровотечения, сепсис, а также потеря сознания, кома, судороги из-за отека головного мозга. Выделение токсинов менингококка приводят к нарушению сердечно-сосудистой деятельности, дыхания и смерти больного Менингококковая инфекция наиболее тяжело протекает у детей первого года жизни. По эпидемическим показаниям прививают детей с 6 месяцев, с повторным введение вакцины через 3 месяца. В обычных случаях прививают детей старше 2 лет однократно, иммунитет развивается не менее чем на 3 года, у взрослых - на 10 лет.

Эффективность вакцинации.

Благодаря прививкам к 1979 году был искоренен полиомиелит в США. А к 1980 году вакцинация избавила мир от оспы и последствий заболевания — рака печени и матки. К 2012 году на 99проц. сократилась заболеваемость ветрянкой, дифтерией и краснухой.

По данным ООН, прививки спасают 2,5 миллиона детей, что составляет примерно 285 детей в час. По данным американского Центра контроля заболеваний, благодаря вакцинации с 1994 по 2014 годы в США были спасены 732 тысячи детей, в 322 миллионах случаев удалось предупредить болезнь.

Если в 20 веке от полиомиелита умерло 16 316 человек, а от оспы — 29 004 человек, то в 2014 году по всему миру зарегистрировано всего 500 случаев полиомиелита, в основном в небольших странах, таких как Афганистан, Нигерия и Пакистан.

Во всем мире делают прививки. Во многих развитых странах календарь прививок более насыщен, чем белорусский, а отсутствие прививок у ребенка считается плохой заботой родителей о его здоровье. Выбор за вами, ребенок не может сам позаботиться о защите своего здоровья, и ответ на вопрос «прививать или не прививать?» зависит от желания родителей думать, анализировать, взвешивать риски и готовности принимать на себя ответственность за свои решения.

Сезонные кишечные инфекции

СЕЗОННЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ. Симптомы, лечение, профилактика

РОТАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

Ротавирусная инфекция представляет собой инфекционное заболевание, спровоцированное ротавирусами. Ротавирус, симптомы воздействия которого проявляются в умеренно выраженной симптоматике энтерита или гастроэнтерита, нередко сочетается с респираторным и кишечным синдромами в период начального проявления заболевания. Подвержены ротавирусной инфекции люди любого возраста, между тем, чаще всего отмечается заболеваемость среди детей от полугода до двух лет.

Ротавирусная инфекция также определяется как, ротавирусный гастроэнтерит, ротавироз, желудочный или кишечный грипп. Передача вируса производится преимущественно пищевым способом, то есть, посредством немытых продуктов, грязных рук и т.д. Таким образом, заражение инфекцией возможно самыми различными путями и, опять же, через продукты с ротавирусом (в частности здесь следует выделить молочную продукцию, которая в особенности подвержена заражению за счет специфики ее производства). Примечательно, что ротавирусы могут обитать даже в холодильнике на протяжении длительного отрезка времени, не воздействует на них и хлорирование воды. Вопреки общепринятому мнению относительно воздействия святой воды на вирусы, оказываемого за счет измененной ее структуры, следует выделить тот факт, что на активности ротавирусов она никоим образом не сказывается.

Учитывая то, что ротавирус провоцирует воспаления также и в области дыхательных путей, распространение их происходит по аналогии с традиционным вирусом гриппа, то есть, капельным способом (кашель, чихание). Проникает вирус в слизистую желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), при этом преимущественно поражению подвергается тонкая кишка. При поражении ЖКТ ротавирусная инфекция вызывает такое заболевание как энтерит, который проявляется в воспалении слизистой кишечника, соответственно, после этого и возникают свойственные ротавирусной инфекции симптомы. Выражаются они в частности в нарушениях переваривания пищи, что провоцирует развитие диареи при одновременном обезвоживании.

Симптомы ротавирусной инфекции у взрослых

Как мы уже отметили, течение заболевания у взрослых проходит в форме более легкой, чем у детей. Что касается повторной заболеваемости, то здесь, в отличие от них, при низком уровне антител иммунитет не вырабатывается должным образом в отношении ротавирусной инфекции, а потому ее симптомы могут повториться снова. Специфика заболевания носит тот же характер. Так, оно представляет собой все также вирусный гастроэнтерит, чье течение поражает ЖКТ, а также выражается в обезвоживании и общей интоксикации. Наиболее распространенным способом заражения выступает контактирование с зараженной пищей, однако не исключается бытовой, водный и иной контакт. У взрослых интоксикация умеренная, с вялостью, мышечной слабостью, головной болью и адинамией, температура субфебрильная (в пределах до 37,7°C). Глотка приобретает отечность, на языке появляется белый налет, тоны сердца приглушенные (что определяется на осмотре у врача). Начало заболевания также характеризуется собственной остротой, которая проявляется в течение первых суток с момента инфицирования. Также возникают боли в животе (эпигастральная область). Стул водянистый (в пределах 3-9 раз за день), среди симптомов также присутствуют тошнота, рвота.

При данной инфекции понос обильный, характеризуется резкостью запаха и бледностью цвета, в некоторых случаях возможна примесь слизи, продолжительностью до недели. Учитывая резкость потери жидкости, также быстро развивается и обезвоживание, что, в свою очередь, может привести к недостаточности кровообращения и к прекращению организмом выработки мочи (анурии). Следует заметить, что нередко ротавирусная инфекция является актуальным явлением, возникающим в качестве осложнения заболеваний, затрагивающих дыхательные пути (ринит, фарингит). Между тем, во многих случаях заболевание характеризуется легкостью течения с отсутствием характерных для него симптомов в виде тошноты и рвоты, стул при этом жидкий и нечастый. В любом из вариантов течения заболевания, больной является разносчиком инфекции, соответственно, в этом он опасен для людей, его окружающих.

Лечение у взрослых

Учитывая большую приспособленность взрослого организма к подобного типа встряскам (и приспособленность ЖКТ к ним в частности), а также более сильный у них иммунитет, заболевание протекает в легкой форме воздействия. Учитывая это, особое лечение в данном случае не требуется. Если симптоматика носит выраженный характер, то и лечение ориентировано на устранение конкретных симптомов. Так, это может предусматривать предотвращение обезвоживания за счет частого питья солевых растворов (на основе регидрона), а также воды, чая. Дополнительно принимаются сорбенты для ускорения вывода токсинов и улучшения самочувствия, а также вяжущие медпрепараты. Важным моментом также является ограничение в питании (в частности, ограничение распространено на употребление пищи, насыщенной углеводами в виде фруктов, сахара, овощей), опять же, исключаются молочные продукты. Ввиду того, что заболевание является заразным, на время лечения больного необходимо изолировать, ограничивая, тем самым, распространение ротавирусной инфекции. Госпитализация возможна на основании эпидемиологических и клинических показаний. При подозрении на наличие ротавирусной инфекции следует обратиться к лечащему терапевту или к инфекционисту, который определит необходимое лечение на основании требуемых для этого анализов. Дополнительно он же может направить больного к гастроэнтерологу.

ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А

Гепатит А — вирусная инфекция, одна из наиболее распространенных причин воспаления печени во всем мире.Заражение происходит в основном через загрязненные продукты питания и воду. Играют роль непосредственный контакт с больным, а также пользование одной посудой и общим туалетом. Вирус может сохраняться на руках человека несколько часов, а на пище при комнатной температуре еще дольше.

Вирус также может передаваться через моллюсков, которые ранее обитали в воде, зараженной сточными водами или на фруктах или сырых овощах, загрязненных во время обработки.

Термическая обработка полностью убивает вирус гепатита А, но еда может загрязняться после приготовления. Вирус может распространяться среди людей из-за недостаточных навыков гигиены и тесного контакта в районах с плохими санитарными условиями и перенаселенностью.

Заболевание встречается часто во всех развивающихся странах, и достаточно редко в развитых, где навыки гигиены и вакцинация контролируют распространение заболевания.

Симптомы гепатита А

Гепатит А начинается с температуры продолжительностью от 4 до 10 дней, ощущения слабости и недомогания, потери аппетита, тошноты и рвоты и боли в мышцах. В следующей стадии заболевания, когда в процесс вовлекается печень, моча темнеет. Еще день или два спустя, белок глаза и кожа желтеют (желтуха) и стул становится бесцветным. В это время изначальная лихорадка и тошнота исчезают. Больной может ощущать генерализованный зуд и боль в животе.

У некоторых людей, особенно у детей, гепатит А может протекать бессимптомно, и поэтому заболевание может быть неправильно диагносцировано или вообще остаться незамеченным.

Гепатит А не оказывает тяжелого длительного повреждающего действия на печень, но в редких случаях тяжелая печеночная недостаточность может привести к коме и смерти. Большинство пациентов с острым гепатитом А полностью излечиваются от инфекции (в отличие от гепатитов В и С, которые вызывают хроническое устойчивое воспаление печени).

У людей, полностью выздоровевших от этого заболевания, вырабатываются антитела к гепатиту А и формируется стойкий пожизненный иммунитет.

Профилактика гепатита А

Помимо гигиенических мер предосторожности вакцинация остается наиболее эффективным подходом к профилактике вирусного гепатита А. Вакцинация против гепатита А рекомендована всем путешествующим в страны со средней и высокой частотой заболеваемости (особенно это касается развивающихся стран). Ваш врач или врачи вакцинального центра подскажут, необходима ли вакцинация при поездке в ту или иную страну. Иммуноглобулины как рутинный метод профилактики гепатита А у путешественников более не рекомендуются.

Вакцина против гепатита А доступна в формах выпуска для взрослых и детей старше двух лет.

НОРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

Существует несколько разновидностей вирусов, которые способны вызывать у человека кишечную инфекцию. Одним из таких вирусов является нововирус. Норовирусы вместе с ротавирусами являются основной причиной развития кишечных инфекций.

Основные пути передачи норовируса:

— пищевой, т.е. человек может заразиться, например, употребив в пищу немытые фрукты или овощи;

— водный, когда человек заражается, выпив некоторое количество жидкости, содержащей вирус;

— контактно-бытовой, когда вирус попадает в организм через немытые руки, предметы обихода, посуду и т.д. Чаще всего передача вируса происходит от больного человека через предметы обихода здоровому человеку. Люди, инфицированные вирусом, способны заразить окружающих во время разгара заболевания и в течение следующих 48 часов. В некоторых случаях вирусы могут выводиться организма в течение 2х недель после начала заболевания.

Симптомы норовирусной инфекции

Первые симптомы заболевания появляются через 24-48 ч. после заражения. Это может быть однократная, но чаще многократная рвота, понос, сильная тошнота, повышение температуры. Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа. После болезни организм вырабатывает иммунитет к вирусу, но на очень короткий период, около 8 недель. После этого срока человек может снова заразиться норовирусом и заболеть.

Диагностика норовирусной инфекции

В данном случае определение типа вируса, вызвавшего кишечную инфекцию, не имеет большого значения, т.к. лечение подобных заболеваний обычно проводят однотипно. Но, если возникла необходимость в этом, то можно сдать кровь для определения норовируса методом ПЦР или ИФА.

Профилактика норовирусной инфекции

На данный момент вакцины от Норовирусов не существует. Несмотря на высокую контагиозность, устойчивость и длительное сохранение жизнеспособности вирусов на контаминированных предметах во внешней среде, меры профилактики элементарны. Как и при любой кишечной инфекции, чтобы не заболеть, следует выполнять следующие правила:

— соблюдение личной гигиены (тщательное мытье рук перед едой и приготовлением пищи, после туалета, после возвращения с улицы, смывание фекалий при закрытой крышке унитаза);

— тщательная обработка овощей и фруктов, употребление в пищу термически обработанных продуктов;

— употребление гарантированно безопасной воды и напитков (кипяченая вода, напитки в фабричной упаковке);

— при купании в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в рот.

Если в доме уже есть заболевший, то необходимо очень внимательно следить за гигиеной — защите рук перчатками при уходе за больными, контактах с предметами в окружении больного, тщательному мытью рук мылом и водой, обработке их спиртсодержащими кожными антисептиками.

По меньшей мере, один раз в день необходимо проводить обработку всех поверхностей, с которыми контактировал заражённый человек: корпус кровати, прикроватные столики, санузлы, ручки и т.д. Учитывая высокую жизнестойкость вируса, уборку лучше проводить с хлорсодержащими дезинфицирующими средствами.

Посуду, моющиеся предметы, которыми пользовался инфицированный больной, а также игрушки (если заболел ребёнок) необходимо кипятить.

Все вещи, которые были запачканы рвотными массами, необходимо сразу стирать при температуре не менее 60º.

Подобное соблюдение правил гигиены позволит избежать дальнейшего распространения инфекции и повторного заражения людей.

Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПИСЬМО

от 8 мая 2020 года N 02/8900-2020-24

О направлении рекомендаций по организации работы образовательных

организаций

Указ Губернатора Ульяновской области № 81 от 14.05.2020 года

Всем родителям, которые волнуются и переживают за своих малышей, рекомендуем прочитать эту книгу!

Эта книга написана врачом с многолетним стажем работы – Т. В. Шипошиной для родителей и ради детей. За годы работы участковым врачом автору не раз приходилось сталкиваться со страхами родителей по поводу прививок. Страхи эти носили и рациональный, и эмоциональный характер. На фоне разразившейся войны между «антипрививочниками» и сторонниками официальной медицины, переизбытка информации в Интернете, – страхов и недоверия к прививкам становится все больше. Эта книга поможет родителям подойти к вопросу о вакцинации с умом, не впадать в крайности и ориентироваться исключительно на своего ребенка, принимая непростое решение о вакцинации.

В книге сочетаются случаи из ежедневной врачебной практики автора, диалоги с родителями и непосредственно медицинская информация о вакцинах, применяемых в нашей стране.

Консультативный пункт МБДОУ:

Уважаемые родители!

На базе МБДОУ № 6 работает консультативный пункт для родителей (законных представителей) детей, воспитывающихся в условиях семьи (не посещающих детский сад).

Консультации проводят специалисты и детского сада:

• Учитель-дефектолог;

Учитель – логопед;

• Педагог-психолог;

• Воспитатели;

• Музыкальный руководитель;

• Инструктор по физической культуре.

Предварительная запись на консультацию проводится по телефону: 58-33-36

Ответственный и координатор работы консультативного пункта:

учитель – дефектолог Вахлова Елена Валерьевна

План работы консультативного пункта на 2023-2024 учебный год

Время работы: I, III вторник месяца с 17.00 до 19.00

Место работы: методический кабинет

«Формирование предметно-практических действий у детей с церебральным параличом»:

Все дети имеют право на счастливое детство и достойную жизнь, в том числе и дети с церебральным параличом. Нет двух одинаковых детей, каждый индивидуален и неповторим. Поэтому как родителям, так и специалистам следует помнить, что уход, поддержка и все реабилитационные мероприятия должны быть ориентированы на потребности и особенности каждого отдельного ребёнка.

Церебральный паралич – нарушение движений и способности сохранять положение тела в пространстве, которое возникает в результате непрогрессирующего поражения мозга. Тем не менее, это состояние которое затрагивает все стороны функционирования жизнедеятельности ребёнка.

У многих детей с церебральным параличом мы видим недостаточное (или полностью отсутствующее) умение управлять головой. У таких детей плохо развиты способности использовать руки для опоры, тянуться, хватать и манипулировать предметами.

Как научить детей с тяжёлыми формами двигательных нарушений предметно-практическим действиям?

Чтобы понять, как научить ребёнка с ДЦП целенаправленным действиям, нужно осознать разницу между двумя видами моторных навыков: к крупной моторике относится совокупность движений крупных мышц, к мелкой моторике относятся мелкие мышечные движения кистей рук. Детям с тяжёлыми двигательными нарушениями, возможно, придётся потратить много лет на освоение всех основных движений, а некоторые вещи они вообще не могут освоить. Поэтому на данном этапе мы работаем над основными, базисными движениями – движениями крупных мышц руки:

– пользоваться предплечьями (совершать движения вперёд-назад, вверх-вних, влево-вправо);

- пользоваться кистями (брать, удерживать, отпускать).

Но как быть со спастичным ребёнком, который из-за своей особенности будет ограничен в возможности дотягиваться руками, и любое возбуждение интереса закончится, скорее всего, тем, что приведёт к повышению тонуса, его руки будут согнуты и прижаты к телу? В другом случае, он сможет дотянуться, но напряжёнными руками, которые будут вывернуты в плечах, а ладони сжаты в кулак.

Современные подходы реабилитации детей и взрослых с церебральным параличом основаны на концепции Карла и Берты Бобат. В начале 40-х гг. прошлого века доктор-невропатолог Карл Бобат и его жена Берта выдвинули и практически подтвердили идею о влиянии на ЦНС изменений положения тела, приводящих к поддержанию равновесия тела и формирующие произвольные движения.

Супруги Бобат установили следующее – ненормальные положения тела и движения при церебральном параличе определяются отклоняющимся от нормы тонусом, так же как нормальные движения обусловлены нормальным мышечным тонусом. При этом нормальные положения тела и движения, формируемые у ребёнка во время занятий и в обыденной жизни, нормализуют мышечный тонус. Исходя из того, что ДЦП – это сенсомоторное нарушение, во время работы с ребёнком ему прививаются движения, максимально приближенные к нормальным движениям в реальной жизни. Таким образом, ребёнок приобретает сенсомоторный опыт. Со временем у Бобатов появилась идея о том, как можно решить эту проблему. Суть идеи состояла в следующем: необходимо пытаться развивать реакции положения и равновесия, воздействуя на так называемые «ключевые точки» и контролируя при этом ненормальные двигательные стереотипы. Это означает, что на ребенка можно воздействовать из этих ключевых точек и таким образом активно стимулировать проявление им желаемых автоматических реакций. Такими ключевыми точками, по мнению авторов концепции, являются: голова, затылок, плечевой пояс, туловище и талия. С этого момента статическое воздействие стало динамическим с элементами контроля.

Помните! Существует возможность контролировать спастичность, если создавать препятствия совершать спастические движения.

Применение элементов Бобат-терапии для реабилитации и ухода и развития детей с ДЦП позволяет:

- формировать у ребёнка способность удерживать как можно более нормальное вертикальное положение тела и максимально контролировать свои движения;

- препятствовать развитию неправильного положения тела и отклоняющегося от нормы тонуса;

- прививать ребёнку ощущения своего правильного положения, обучать нормальной схеме движений и тем самым приобретать новый сенсомоторный опыт;

- препятствовать возникновению контрактур и деформаций.

Ребёнок, не имеющий никакого отклонения, абсолютно спонтанно выбирает позу. Дети ложатся на живот, сидят или стоят на коленях и т. д. Дети с двигательными нарушениями не могут делать это столь же легко, но есть много вспомогательных средств, которые позволяют лежать, сидеть или стоять таким образом, что эта поза и удобна, и правильна с точки зрения медицины.

Сегодня вы можете сделать жизнь ребёнка с ДЦП более комфортной, если воспользуетесь вспомогательными средствами для реабилитации: «рисовая змея», позиционные подушки, валики, клинья.

Зачем нужно укладывать ребёнка в функциональное положение?

- находясь в правильной позе, ребёнок лучше осознаёт своё тело;

- у ребёнка развивается пространственная ориентация с помощью изменения угла зрения;

- у ребёнка нормализуется тонус мышц;

- стимулируется функциональная активность, и в первую очередь, самостоятельная активность;

- благодаря организованной при помощи специальных средств смене положений происходит профилактика контрактур и деформаций;

- облегчается уход за ребёнком.

Какие функциональные позиции может принимать ребёнок?

1.Положение на спине с приподнятой головой и согнутыми в коленях ногами;

2.Положение на животе с опорой на предплечье;

3.Положение на боку;

4.Положение на четвереньках;

5.Положение сидя с вытянутыми вперёд ногами.

Всегда помните:

- кладите ребёнка как можно безболезненнее и удобнее;

- правильно меняйте его положение;

- обращайте внимание на ограничения ребёнка и учитывайте их;

- обеспечивайте безопасность ребёнка;

- обращайте внимание на оборудование помещения и освещение;

- время пребывания в одном положении, в зависимости от особенностей ребёнка, в среднем 2-3 часа;

- ребёнок должен всегда занимать определённое положение (за исключением случаев, когда он может сам изменить свою позу).

При укладывании ребёнка принимайте во внимание:

- всегда разговаривайте с ребёнком, объясняйте, что вы будете с ним делать;

- всегда поворачивайте голову ребёнка в направлении движения его тела;

- вращения производите всегда медленно, через плечо и (или) таз;

- никогда не тяните за поражённую руку!!!

- голову по возможности укладывайте ровно, чтобы ребёнок не съезжал вниз.

Существуют и приемы обращения взрослого с детьми в повседневных ситуациях:

1. Избегать положения взаимодействия, когда взрослый находится выше ребенка. Подобная ситуация способствует появлению патологической позы: ноги скрещиваются, появляется асимметрический тонический рефлекс затылка, тело соскальзывает вперед и чрезмерно разгибается.

2. При взаимодействии с сидящим ребенком необходимо находиться с ним на одном уровне, садиться на низкий стул или специальную скамеечку, обеспечивая контакт «глаза в глаза». Необходимо следить за правильной позой ребенка: ступни его стоят ровно (полностью на полу или каком-либо основании), посадка глубокая (тело максимально приближено к спинке, не допускаем соскальзывания вперед), плечи немного наклонены вперед, руки и ладони расположены в направлении колен.

3. Взаимодействие с маленьким ребенком желательно осуществлять, присаживая его себе на бедро. При этом руки взрослого охватывают лопатки ребенка и слегка притягивают их по направлению к себе. Подобная поза предотвращает спазм приводящих мышц и обеспечивает хороший зрительный контакт.

4. Не следует ребенку с гемипарезом подавать игрушку в направлении непораженной стороны его тела. Подобная ситуация вызывает патологическую позу: рука сгибается в локте, большой палец сгибается (в кулак), ступня ставится на носок.

5. Ребенку с гемипарезом предлагают брать предмет, который находится прямо перед ним или даже немного ближе к пораженной стороне его тела. При этом желательно, чтобы предмет был достаточно большим и его нужно было бы брать обеими руками (большой мяч, большая машина).

6. Игры, сидя на полу, в наклоненной позе нежелательны для ребенка с гемипарезом. Ребенок старается сидеть на непораженной ноге, а пораженная нога выворачивается внутрь в бедре и в колене. При этом оказывается нежелательное давление на внутреннюю сторону стопы. Пораженная сторона его тела наклоняется, плечо вытягивается вниз и назад, что приводит к невозможности действовать обеими кистями.

7. Игры и деятельность ребенка с гемипарезом желательно организовывать в позе на коленях. Коленям нужно обеспечить симметричную позицию: бедра вытянуты, вес распределен на обе ноги. Сами действия необходимо производить на приподнятой плоскости (скамейка, стол, подиум и т.д.), при этом предплечье пораженной руки обязательно должно лежать на столе.

Будьте чуткими к сигналам, которые подаёт ребёнок, и его увлечениям. Подталкивайте его к инициативным и самостоятельным действиям. Сосредоточьтесь на занятиях, которые увлекают ребёнка, и подберите игровой материал в соответствии с его интересом и возрастной подготовкой.

Ребёнок с ограничениями не всегда может пользоваться стандартной мебелью. Необходимо применять специальное оборудование и адаптированную мебель.

Оборудование, изготовленное по индивидуальному заказу с учётом особенностей ребёнка, помогает максимально реализовать его возможности.

Сидя в специальном стульчике, ребёнок улучшает стабильность тела и рук, протягивает руки.

Дети, у которых бывают неожиданные непроизвольные движения, легко отбрасывают игрушки за пределы досягаемости.

Предлагаем практические советы:

Пусть ребёнок играет за столом с бордюром.

Лучше игрушки потяжелее, чем лёгкие.

Шершавый стол лучше, чем гладкий.

Может быть хорошей идея привязать игрушку к ребёнку или столу.

Умение вытянуть руки

Обычный ребёнок способен, когда приходит время, вытягивать руки вперёд и соединять их вместе. Это даёт ему возможность не только прикасаться к чему-либо, сжимать и разжимать свои пальцы, но также и рассматривать их, что он и делает много раз на день в течение нескольких недель.

Ребёнок с гиперкинезами испытывает трудности при попытке дотянуться до чего-либо, однако, из-за плохого баланса и непроизвольных движений, ему не всегда удаётся захват. В результате все его движения дезорганизованные и несинхронные. Он тянется одной рукой, которая уходит в сторону ещё до того, как вытянуться вперёд, что усложняет визуально-ручной контроль и конечный захват.

Чаще всего будет пустой тратой времени ожидание, что ребёнок с церебральным параличом научится дотрагиваться и играть с игрушками, если мы ничего не предпримем в отношении его основных проблем. Начнём с того, что постоянно стимулируем ребёнка к вытягиванию рук вперёд. Многие дети с двигательными нарушениями держат руки прижатыми к телу. Им нужны игры, которые бы заставили их вытянуть руки, например, для того, чтобы махать рукой или толкать паровозик.

Упражнения, формирующие умение двигать руками вперёд-назад.

1) «Волшебная книга». Большинство детей любит листать книги и журналы. Но это трудно, если есть проблемы с руками. Чтобы научить ребёнка, можно сделать свои книжки. Сначала на край странички прикрепляем пластиковые фишки, прищепки или другие уплотнители. На страницах наклеиваем забавные фото или картинки. Так легче листать.

2) Сенсорные жилеты, фартуки, коврики со звучащими игрушками разной формы, цвета, фактуры.

3) Игрушки-каталки.

4) Упражнение «Что в ящике?» Выдвигание ящиков, рассматривание предметов, спрятанных в нём.

5) Игра «Кто пришёл в гости?» Нарисовать смешную рожицу или животное на тыльной стороне ладони ребёнка и предложить рассмотреть, поздороваться с гостем, попрощаться.

6) Игры с фонариком. Зажечь фонарик и направить его луч на руки ребёнка. Обратить внимание на тени, которые оставляют его руки на стене или столе.

7) Игра «Солнечный зайчик».

8) Раскатывание теста.

9) Бросание мешочков с фасолью.

10) Игры с сыпучими материалами.

11) Открывание дверей шкафчика.

12) Игра на пианино.

13) Толкание игрушек.

Движение вверх-вниз

Локтевой сустав может сгибать и разгибать предплечье в нескольких плоскостях: вперёд-назад, вверх-вниз, влево-вправо. Поднять предплечье вверх детям с двигательными нарушениями бывает очень трудно.

Если ребёнок научился правильно выводить руки вперёд, можно предложить ему несколько игр для движений предплечья вверх-вниз. Игра и обучение здесь являются синонимами.

1) Игры с воздушными шарами и мыльными пузырями. Сначала ребёнок будет только смотреть на них и тянуться к ним, а позже постарается поймать и удержать.

2) Игры со звучащими браслетами. Можно надеть ребёнку на запястья и щиколотки – это прекрасный способ помочь ребёнку музицировать и одновременно двигаться.

3) «Прятки с игрушкой». Ребёнок обычно получает удовольствие, находя всевозможные предметы в помещении, в саду, на прогулке. Не лишайте его возможности находить, дотягиваться до новых предметов и коллекционировать их.

4) Игра «Рыбаки».

5) Игра «Вбивалочка». Подставка с деревянными штырьками, которые ребёнок вбивает в отверстия деревянным молоточком.

6) «Музыкальный молоток».

7) Упражнение «Музыкальная ложка». Ребёнок стучит ложкой по столу.

8) Игра «Строим башню».

9) Пирамидки без стержня.

10) Открывание и закрывание кастрюль.

Движение влево-вправо

Для формирования движений влево - вправо использую следующие игры:

1) Игры с машинками. Если ребёнок любит играть с машинками, то ему подойдёт такая машинка, которую нужно прижать к поверхности и откатить немного назад, чтобы она поехала. Можно сделать машинку-каталку.

2) Многие предметы из нашего обихода, если к ним применить немного фантазии и смекалки, можно использовать в качестве забавных игрушек. Пример такой игрушки – «Чудесные колечки».

3) Упражнения на сортировку. Вариации бесконечны.

4) Упражнение на перемещение «Горка», «Стаканчики» (вкладываются друг в друга).

5) Рисование у мольберта. Рисование на вертикально расположенной плоскости – на мольберте, классной доске, зеркале, экране – способствуют формированию движений предплечья влево- вправо и разгибанию запястья.

6) Игра на пианино.

Умение брать (хватать) предмет

Схватить - дотянуться до предмета, взять его в руку и удержать.

Эту функцию выполняет кисть руки. Запястье определяет положение нашей кисти и стабилизирует её для выполнения определённых функций и обеспечения точности движений. Лучезапястный сустав двигается из стороны в сторону, вверх и вниз и помогает поворачивать вверх и вниз ладонь.

Координация рук и глаз начинается с того, что ребёнок видит предмет, который его привлекает, и делает намеренное движение для его захвата, он машет руками около предмета и делает это вначале обеими руками; обратите внимание, в то же самое время он сжимает и разжимает свои ладони, как бы хватая предмет, хотя на данной стадии развития сделать это не в состоянии. Это не просто начало визуально-ручной координации, ребёнок получает первые представления о дистанции между им самим и предметом, т. е как далеко ему следует протянуть руки, чтобы дотронуться. Затем он вытягивается и хватает предмет, в конце концов обретя возможность дотягиваться, дотрагиваться, схватывать и манипулировать всякий раз, как возникает необходимость. Сначала дети берут в руку предметы и держат их всей ладонью («ладонный захват»). Постепенно ребёнок учится брать предметы «грабельками», когда маленький предмет ребёнок всеми пальчиками «сгребает» в ладошку, затем «захват щепотью» (тремя пальцами – большим, указательным и средним), затем - двумя пальцами: большим и указательным («несовершенный пинцетный захват») и, наконец, кончиками большого и указательного пальцев («совершенный пинцетный захват»).

К сожалению, как уже отмечалось выше, дети с гиперкинезами испытывают трудности при попытке дотянуться и захватить предмет. Чаще всего у таких детей умение брать предмет остаётся на уровне «ладонного захвата». И всё же мы должны учить ребёнка действовать руками.

Первым делом нужно раскрыть ладонь ребёнка так, чтобы пальцы были выпрямлены, большой палец отведён, а запястье разогнуто. Для этого нужно развернуть его руку наружу, плавно разогнув в локтевом суставе. Сначала делать так, когда обе руки ребёнка отведены в стороны, а потом – когда они вытянуты вперёд. С этой целью я использую упражнение «Кулачок-круглячок».

Если повернуть кисть ребёнка ладонью вверх, выпрямить ладонь, а затем слегка согнуть, образуется «ковшик», в который можно вложить игрушку.

Нужно многократно, в течение дня, помогать ребёнку дотрагиваться и брать в руки различные предметы обихода, фрукты и т. п. для того, чтобы он «почувствовал объект целиком». Нужно называть эти предметы, их форму, цвет и то, какие они на ощупь, пока ребёнок держит их.

Очень трудно брать, если игрушки откатываются, когда дети тянутся за ними. Такие игрушки лучше ставить на подставку.

Игры оказывают большое влияние на развитие ребенка. В игре стимулируется физическое и психическое развитие детского организме: движение, речь, чувства, представления о мире, формы общения с детьми и взрослыми... Игра не менее важна и для ребенка с церебральным параличом - это средство для развития его интеллекта, эмоций, коммуникации, мелкой и крупной моторики.

Только наша поддержка и руководство позволят ребенку с церебральным параличом, у которого нарушены восприятие и внимание, ответная реакция или кратковременная память, получить от игр и удовольствие, и пользу.

Удерживаем предмет

Детям, которым трудно управлять руками, важно дать игровой материал, который легко хватать и держать.

Если им трудно удерживать игрушки в руке, можно обратиться к разным вспомогательным средствам, например, к пояску. Каждому ребёнку нужен свой друг- игрушка. Дети с двигательными нарушениями с трудом удерживают его. Чтобы любимая игрушка всегда была рядом, можно привязать её к пояску, а можно, проделав отверстие для руки, надеть игрушку на руку ребёнка, и он будет прижимать её к себе.

Часто ребёнок с ДЦП хаотичными движениями сбрасывает игрушки. Чтобы предотвратить это, можно пользоваться контактными лентами.

На уроках изобразительной деятельности использую адаптированные изобразительные инструменты и материалы: карандаши, фломастеры, кисти со специальными насадками, которые утолщают инструменты и помогают осуществлять «ладонный захват» и удерживание.

Для тренировки использую игру с «весёлым полотенцем». Когда ребёнок крепко удерживает в своей ладони полотенце, можно двигать рукой во всех направлениях. Можно выполнять эти же движения с рукой взрослого.

Игры с кольцом для метания, которые могут помочь ребёнку с гиперкинезами: надевание кольца на руку ребёнка, «протягивание» руки через кольцо, пока оно не коснётся плеча малыша, затем то же совместными действиями.

Находкой явилось упражнение «Липкая рукавичка». На рукавичку нашита контактная лента. На предметы, которые значимы для ребёнка и вызывают желание действовать с ними, прикреплена утолщающая насадка так же с контактной лентой. Когда ребёнок берёт предмет, контактная лента помогает удержать предмет в ладони. Это придаёт ему уверенности в своих возможностях, вызывает желание манипулировать предметом. Создаётся ситуация успеха.

Умение отпускать

Отпустить – намеренно дать предмету выскользнуть из рук.

В младенчестве обычный ребёнок выпускает предметы из руки непроизвольно, случайно, не контролируя это действие. Обычно это происходит, когда малыш держит одну игрушку, а его взгляд находит другую. Затем он начинает отпускать предметы намеренно.

Ребёнку с церебральным параличом очень сложно высвободить игрушку из сжатых в кулак ладоней. Существует несколько способов помощи ребёнку.

Удержать запястье ребёнка на поверхности стола.

Встряхнуть предплечье.

Слегка согнуть запястье, наклонив кисть вниз.

Опереть запястье ребёнка на ёмкость.

Слегка надавить пальцем на тыльную сторону ладони ребёнка.

Сначала, чтобы отпустить игрушку, нужно, чтобы его поддержали или помогли удержать его запястье на поверхности стола.

Когда мы встряхиваем предплечьем ребёнка, его кисть падает, и это автоматически приводит к разжиманию пальцев, и он выпускает игрушку.

Если поначалу малышу трудно отпустить игрушку, нужно взять ребёнка за запястье и легонько согнуть его, наклонив кисть вниз. Его пальцы разожмутся, и он выпустит игрушку. Нужно похвалить ребёнка, а затем побудить сделать это снова, но уже, по возможности, самостоятельно.

При опускании игрушек в ёмкость можно опереть запястье ребёнка на край ёмкости.

Можно надавить пальцем на тыльную сторону ладони ребёнка, пальцы разожмутся.

Вот несколько упражнений, которые нравятся детям:

1.Можно упражняться во время купания или игр с водой: выпускать игрушки из рук так, чтобы они падали в ванночку. Бросаем резиновую уточку или губку в воду так, чтобы они шлёпнулись с всплеском. Это послужит весёлым событием для ребёнка.

2.Бросаем резиновые игрушки на столик-поднос или на пол. Детям обычно нравится бросать игрушки на пол, а потом искать глазами, куда они упали. Можно бросать игрушки так, чтобы их падение сопровождалось каким-нибудь звуком, например, таким, который возникает при попадании чего-то в металлический сосуд. Другой вариант – бросать пищащую игрушку.

Играть лёжа на спине

Обычно младенец начинает играть, когда находится в положении лежа на спине. Ребенку легче дотянуться до привлекательных вещей, находящихся рядом. Все дети тянут их в рот, чтобы обследовать. Хватая их руками, узнавая их, пробуя их, нюхая их, слушая каждый звук, ребенок узнает, что есть вещи разной формы, цвета, веса, состава, звука, вкуса, запаха и т.д.

Большинство детей впервые встречаются с игрушками, когда лежат на спине в кровати или на полу. Это наихудшая позиция для ребенка с церебральным параличом. Некоторые дети не могут вывести свои руки вперед и свести их вместе. Другие в состоянии вытянуть руки вперед, но только для того, чтобы крепко удерживать их над своей грудью, согнутыми в локтевых суставах и со сжатыми кулачками, которые они не в состоянии разжать, чтобы достать игрушку.

Но дети с двигательными нарушениями, которые не могут поднять голову, лежа на животе, получают больше возможностей, когда лежат на спине. Малышу с напряжёнными мышцами нужна помощь, чтобы расслабиться и наслаждаться прикосновениями и движениями, как это делают все младенцы.

Например, полусогнутое положение поможет ребёнку расслабиться и почувствовать себя удобнее. Это положение помогают принять «рисовая змея», валики под бёдра. Опора для тела помогает создать такое положение для головы и плеч ребёнка, которое позволит ему поднимать руки. Над манежем ребенка мы повесили яркие простые игрушки, которые побуждают его поднимать руки: звучащие игрушки, подвески, игрушки и предметы с различной поверхностью, разной формы, цвета. Варианты бесконечны.

Играть лёжа на животе

Играть лёжа на животе естественно для большинства детей. Для детей с двигательными нарушениями эта поза особенно хороша, т. к. даёт возможность для многих поучительных моментов. Дети со слабой спиной и мускулатурой плеч нуждаются в поддержке под грудной клеткой, т. к. не могут вообще или долго опираться на локти. Опорой служит валик или «рисовая змея».

Ребёнок стабилен, что способствует подготовке мышц плечевого пояса к движению вперёд. Ребёнок может двигать одной или двумя руками вперёд по поверхности, чтобы дотянуться до игрушки, может оторвать руку от поверхности.

Когда ребенок увереннее держит голову и верхнюю часть тела, он начинает учиться управлять своими руками более активно. Он тянется ко всему, что вызывает его любопытство. Сначала ему трудно удержать предмет, но постепенно это делать все легче.

Он учится хватать, позднее крепко держать, а уже потом притягивать к себе игрушку и манипулировать ей.

Примеры простых игр и занятий.

1) Игры с водой. Для игр подойдёт широкий таз или детский бассейн, в который опустим самые разные предметы, издающие звуки, плавающие и тонущие. Игры в воде откроют ребёнку свойства жидкости. Напустим в воду пену для ванн – играя с пузырьками и разыскивая в пене игрушки, ребёнок будет использовать руки автоматически.

2) Игры с песком. Предложите ребёнку найти спрятанную в песке игрушку.

3) Игры с тестом.

4) Игры с бумагой.

5) Рисование пальцами.

Эти упражнения являются хорошими примерами того, как стимулировать ребёнка, у которого ограничены возможности манипулировать руками.

Играть лёжа на боку

Если ребенку трудно лежать на боку, то подложите подушки под спину и живот, чтобы он не перевернулся. Проследите, чтобы нога внизу не была ущемлена. Тогда ребенок лежит стабильно, и ему легче двигать головой. Меняйте положение с бока на бок.

Лёжа на боку, ребёнок поднимает руки перед своим лицом. В этом положении ребёнок может сложить руки и посмотреть на них, не противодействуя силе тяжести.

Удобно лежать на боку и играть. Для многих детей удобнее использовать обе руки в этой позе, им легче расслабиться лёжа на боку.

Используемые игры:

1) С машинками.

2) С мячом.

3)С кубиками.

Детям с гиперкинезами легче играть с тяжёлым мячом, так как их

движения неорганизованные и неуклюжие, и обычный мячик будет постоянно «убегать» от них. Спастичному ребёнку, наоборот, лучше подойдёт маленький и упругий мячик, так как малыш удерживает предметы, очень крепко сжимая их в руке, поэтому поднимать и бросать тяжёлый мяч ему будет крайне трудно. Ребёнку с гемиплегией следует играть с большим волейбольным мячом, который заставит его действовать обеими руками. Для ребёнка, который очень хочет бросать и ловить мяч, но при этом не способен удерживать его, вместо мяча можно предложить подушку с наполнителем из пенопластиковых шариков. Чтобы малышу было веселее и легче ловить мяч обеими руками, можно пришить к рукавичкам ленты-липучки и взять мяч, который к ним прилипает.

Используются крупные и лёгкие кубики с полосками-липучками, чтобы они лучше держались друг на друге, и ребёнку легче было что-то построить.

Когда взрослый – стул

Взрослые – хорошие «стулья». Когда ребёнок сидит на коленях или на полу с выпрямленными ногами и его обнимает взрослый, он чувствует хорошую опору и держит равновесие.

Можно использовать все варианты игр и упражнений.

Обычный ребёнок учится методом проб и ошибок. Так же может учиться и ребёнок с церебральным параличом. Игры должны быть организованы таким образом, чтобы малыш имел возможность добиться успеха, выбирать и действовать разными путями, самостоятельно исследовать все возможности. Помогать ему мы должны, когда он просит о помощи. Главное, что мы – вместе.